- トップページ

- 診療のご案内

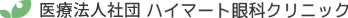

白内障

目の中のレンズである水晶体が混濁し、視力が低下する状態です。

数か月で急に見えにくくなる方、10年~20年かけてゆっくりと進行する方と多様なタイプがあります。

ご高齢の方に発症するイメージがありますが、すべての年代に発症する可能性があります。

症状

- ・見え方が全体的にかすむ

- ・ピントが合いにくくなり、目が疲れる

- ・暗い場所で見えにくくなる(トンネルの中など)

- ・物が二重に見える

-

①日常生活への影響が大きくない場合

視力があまり低下していない白内障は点眼により経過を見ていきます。白内障点眼にはすでにある濁りを取り除く効果は無く、進行を緩やかにするものです。

-

②日常生活で不便を感じる場合

症状が強くなり生活の中でも見えにくい場面が多くなった時には、白内障手術を行い眼内レンズを挿入します。この眼内レンズには単焦点レンズ、多焦点レンズ、乱視矯正レンズと様々な種類があり、患者様の希望や眼の条件に最も適したレンズを選択します。

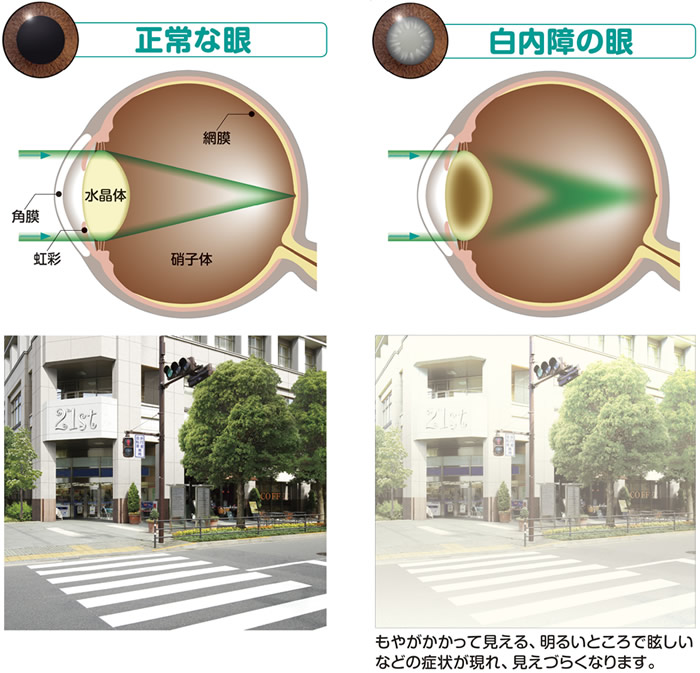

緑内障

目の中にかかる圧力(眼圧)により視神経が圧迫され、視神経を構成する神経線維が障害を受けて視野が部分的に見えにくくなる疾患です。40歳以上では20人に一人、実に350万人が緑内障を有していますが、実際に治療を受けているのは少数の方です。

初期の緑内障は視野の見えにくい部分が小さいため自覚症状で気がつくことは無く、検査を行って初めて診断されます。進行して見えにくい状態で治療を開始しても既に見えにくい部分は残ってしまいますので、早期発見が非常に重要です。

主な原因

緑内障は眼圧と視神経の強度のバランスで発症します。眼圧が高くても視神経の強度が強い方は緑内障を発症せず(高眼圧症)、眼圧が正常範囲に収まっていても強度が弱い方は緑内障になる(正常眼圧緑内障)ことがあります。

日常生活の過ごし方、パソコンやテレビ、食事内容、運動の有無が緑内障に関わることはありません。

症状

- ・部分的に見えにくいところがある

- ・運転時などで横から来る人や自転車が見えにくい

- ・物によくぶつかる

診断

-

①視野検査

2種類の視野測定器で実際に見えている範囲を測定します。最も基本的な検査です。

-

②OCT(光干渉断層計)

網膜の厚みを光の波長で測定します。緑内障では神経線維が少なくなり、網膜が部分的に薄くなります。短時間かつ簡便に行えますが、詳細な情報が得られるため、緑内障検査の主流になっています。

-

③眼底検査

実際の視神経所見を写真撮影し、緑内障の判定を行います。

-

④眼圧検査

空気圧で測定する眼圧、細隙灯顕微鏡の先端で測定する眼圧、アイケアと呼ばれる手持ち測定器で計測する眼圧があり、状態により使い分けます。

治療

-

①基本は点眼治療

眼圧をある程度まで下げると緑内障の進行が抑制されます。「ある程度」とは個々人により目標値が変わりますが、多くの方は点眼によりコントロールが可能です。重要なのは点眼回数と点眼の間隔を守ることです。

-

②手術治療

点眼では十分に眼圧が下がらず視野障害が進行する場合は、手術により眼圧を下降させます。手術には幾つかの種類があり、目の状態や体の状態により適応を決めます。

手術により点眼治療以上に眼圧を下げることが出来ますが、既にある視力低下や視野障害を改善させることは出来ません。これから先の進行抑制が原則です。

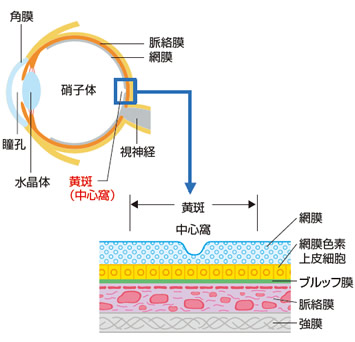

加齢黄斑変性

網膜の中で光を受け止める中心部分を黄斑と呼び、ここに本来は存在しない血管(新生血管)が形成されて視力低下を来たす疾患です。

主な原因

年齢的な網膜の老化により網膜内で代謝産物(老廃物)が蓄積され、網膜の細胞が変性します。他に喫煙や高血圧、ストレス、各種ビタミンやミネラルの不足が挙げられます。特に喫煙は網膜の代謝を低下させ酸化ストレスを増加させるため、禁煙や受動喫煙を回避することは非常に重要です。

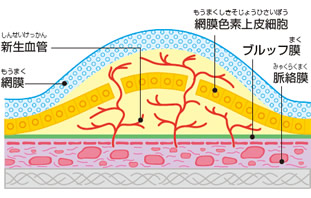

●正常な網膜と脈絡膜

●加齢黄斑変性の網膜と脈絡膜。

脈絡膜に発生した新生血管が網膜に伸びてくる。

症状

- ・視界の中心部分が見えにくい

- ・まっすぐな線が歪んで見える

- ・黒くて見えにくい場所がある

生活上の留意点

喫煙者は必ず禁煙しましょう(周囲からの受動喫煙も避けてください)。

長時間屋外に出る時は帽子やサングラスで直射日光を防ぎましょう。

高血圧や高脂血症の方は適正値にコントロールしましょう。

抗酸化ビタミン(ビタミンA、C、E)、抗酸化ミネラル(亜鉛)、ルテインやゼアキサンチンのサプリメントが推奨されています(当院受付で販売しています)。

緑黄色野菜(ブロッコリー、ほうれん草、ニンジン、パプリカ、ケールなど)や青魚の摂取が推奨されています。

治療

-

①硝子体注射

新生血管を抑制する薬を眼球内に注射で投与する方法です。短時間で行うことが可能で治療効果も早期に現れるため、多くの加齢黄斑変性で第一選択となります。年間に3~6回の注射を必要とする、注射のコストが高い、効果が出にくいケースが少数あるといった留意点はありますが、現状で最も広く行われている治療です。

-

②光線力学療法

ビスダインという光感受性物質を点滴し、特定波長のレーザーを照射して新生血管を閉塞させる治療です。治療後48時間は日光に当たることが出来ず入院が必要な場合もあるため、硝子体注射が効きにくい方に行います。

糖尿病網膜症

糖尿病で高血糖が続くと血管の内側が障害を受け、血液が詰まったり漏れたりするようになります。この変化が網膜で起こると、糖尿病網膜症を発症します。

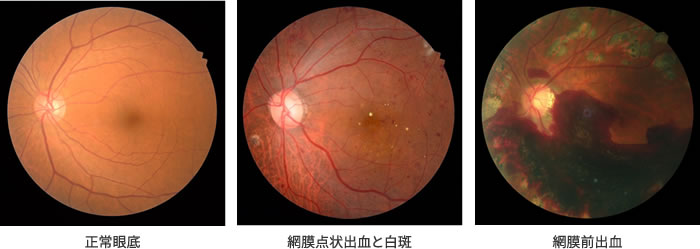

3つの段階

-

①単純網膜症

小さな出血、タンパク質が固まった硬性白斑が出てくるが、視力には影響が出ていない時期です。血糖値をコントロールすることで、網膜症も改善します。

-

②増殖前網膜症

血管の閉塞が進み、出血や軟性白斑が増えてきます。黄斑浮腫(網膜に水がたまった状態)が出ることもあり、この時期になるとレーザー網膜光凝固が必要になります。

-

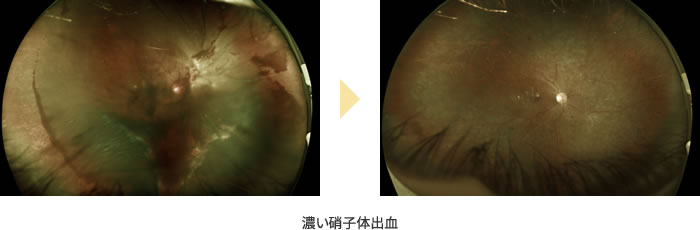

③増殖網膜症

新生血管(容易に破れる血管)が発生し、そこから多量の出血、網膜剥離、新生血管緑内障と重篤な合併症が現れます。早急にレーザー網膜光凝固を行い、場合によっては硝子体手術を必要とすることもあります。

治療

-

①レーザー網膜光凝固

糖尿病では全身の太い血管より、網膜にあるような細い血管に閉塞が発生しやすくなります。血管が閉塞した状態を「虚血(きょけつ)」といいますが、レーザー光凝固は細胞が必要とする血液量を減らし、虚血を改善させる効果があります。

-

②硝子体注射

主に黄斑部に現れた浮腫(網膜内に水が溜まって腫れた状態)に対して、眼球内に薬を注射する方法です。効果が早期に期待できますが、3か月程度で効きが落ちてくるため何度か注射を行います。

-

③手術

増殖網膜症で硝子体出血や網膜剥離を来たした場合には硝子体手術、新生血管緑内障を来たした場合には緑内障手術が必要になります。

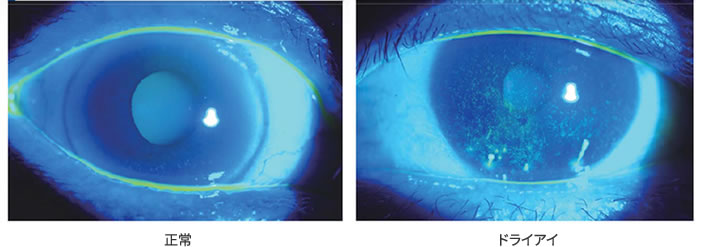

ドライアイ

涙の量が少なくて目の表面がすぐに乾燥する場合と、涙は出ていても質的な問題で乾燥感が出る場合があります。ドライアイは非常に多彩な症状を引き起こします。

主な原因

- 加齢、体質 …涙の量や質が低下しやすい方。

- まばたきが少ない …集中してパソコンや運転をするとまばたきが少なくなります。

- ストレス …ストレスがかかると涙の分泌が少なくなります。

- 生活環境 …エアコンの風、乾燥した空気はドライアイの悪化要因です。

- 全身疾患 …シェーグレン症候群、リウマチなどにドライアイが合併します。

治療

-

①点眼

人工涙液の点眼、ヒアルロン酸の点眼、目の表面の粘膜を保護するドライアイ専用点眼を組み合わせて行います。

-

②涙点プラグ

涙点に栓をして涙の流出を防ぎ、涙の量を増やす治療です。

点眼では入れた後30分程度で効果が落ちてきますが、涙点プラグは持続的に効き目が出るため、点眼では不十分な方にお勧めです。入れる際も痛みはなく、また不要になったらいつでも取り除くことが出来ます。